CED im Irak

Die Bekämpfung des gewaltsamen Verschwindenlassens im Irak ist eine riesige Herausforderung. Dies war mir als Berichterstatterin für den Irak im CED schon lange bewusst. Nun aber konnte ich mich gemeinsam mit unserer Ausschussvorsitzenden Carmen Rosa Villa Quintana und meinem Co-Berichterstatter Mohammed Ayat zwei Wochen vor Ort einen detaillierten und zugleich umfangreichen Eindruck verschaffen.

Die irakische Regierung hatte dem Besuch im November 2021 zugestimmt. Die Abstimmung von Besuchsorten, Einrichtungen, Gesprächspartner*innen waren nicht einfach, aber mit Unterstützung der Menschenrechtsexpert*innen der UN Mission UNAMI und in Kooperation mit dem irakischen Außenministerium arrangiert führte uns die Reise vom 11. bis 24. November schließlich nach Bagdad, Anbar, Bagdad, Erbil, Mosul und Sindschar. Wir führten 24 Gespräche mit mehr als 60 Behörden, mit vier Delegationen des irakischen Hochkommissariats für Menschenrechte in den besuchten Gouvernements und hatten sieben Treffen mit 171 Opfern und Organisationen der Zivilgesellschaft aus den Gouvernements Anbar, Bagdad, Kirkuk, Diyala, Erbil, Ninewa und Sallah Al Din. Wir führten Gespräche mit lokalen Vertreter*innen der UN, mit Diplomat*innen sowie mit internationalen Organisationen, die sich für den Schutz vor dem Verschwindenlassen einsetzen. Neben diesen vielen Gesprächen konnten wir eine Exhumierung begleiten, ließen uns die Arbeit in einem DNA-Identifizierungszentrum in Sindschar erläutern und besuchten vier Gefängnisse mit vorwiegend Daesh Gefangenen.

Die Leidensgeschichte der Menschen im Irak in Bezug auf das erzwungene Verschwindenlassen ist lang. Sie wird von irakischer Seite eingeteilt in die Zeit des Baath-Regimes von Saddam Hussein im föderalen Irak und in der Region Kurdistan (1968-2003), die Zeit nach 2003 und vor dem Auftreten des Daesh (des selbst ernannten „Islamischen Staats im Irak und der Levante“, ISIL), die Daesh-Besatzung und der gegen ihn gerichteten militärischen Operationen (2014-2017), sowie zuletzt die Anti-Regierungs-Demonstrationen 2019 und darauf folgende Ereignisse. Darüber hinaus hat unsere Delegation besorgniserregende Informationen über mutmaßliche Fälle von Verschwindenlassen in verschiedenen Gouvernements erhalten, bei denen anscheinend staatliche und nichtstaatliche Akteure zusammenwirken. Wir versprachen den Angehörigen nachzuhalten, soweit wir dies im Rahmen unserer Ausschussarbeit tun können.

Acht Jahre nach den Gräueltaten von 2014 an den Jesiden in Sindschar sind Tausende Jesid*innen noch immer nicht zu ihren Familien und Angehörigen zurückgekehrt. Ihr Verbleib ist nach wie vor ungeklärt. Daesh-Kämpfer trennten Männer und Jungen von Frauen und Mädchen, töteten Männer und betrieben Sklavenhandel mit den verschleppten Frauen und Mädchen. Wir hatten Gelegenheit mit einigen überlebenden Jesidinnen zu sprechen, die aus ihrer Sklaverei in Syrien in den Irak zurückgekehrt sind und nun versuchen ihr Schicksal zu meistern.

Auf dem Weg zu einer Exhumierung eines Massengrabes in Sindschar kamen wir durch ein damals überfallenes und seitdem völlig verlassenes Dorf. Es war furchtbar traurig, in den Ruinen noch die Spuren von Alltagsleben zu sehen – Satellitenschüsseln, Vorhänge, einzelne Flipflops. Die Exhumierung wurde durch lokale und internationale Expert*innen durchgeführt, im Beisein von Familien und Dorfbewohnern. An einer gemauerten Grube wurde der Deckel gehoben und wir konnten einige Leichenteile sehen. Die Exhumierungen der Massengräber von Daesh-Opfern im Irak werden in Kooperation zwischen irakischer Regierung und UNITAD (United Nations Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Da’esh/ISIL) durchgeführt, um die Einhaltung internationaler Standards sicherzustellen. Wir sprachen kurz mit den trauernden Verwandten und hörten ihre Forderung nach Schutz für die Jesid*innen. Sie wissen noch nicht, ob sie jemals wieder hierher zurückkehren wollen.

In Mosul besuchten wir eine DNA Identifizierungsstelle, wo Daten erfasst und DNA von überlebenden Verwandten mit gefundenen Körperteilen abgeglichen wird. Diese Daten sind auch für den Abgleich mit Listen von Verschwundenen wichtig. Zudem ist der Erhalt eines Totenscheins Voraussetzung für die Beantragung von Entschädigungsleistungen. An der Wand hing ein Poster von Nadja Murad und Lamija Haji Bashar, denen das EP 2018 den Sacharovpreis verliehen hatte. Beide erlitten unbeschreibliche Gräueltaten durch den Daesh und setzen sich engagiert für den Schutz und die Rechte der Jesid*innen ein. Das Bild war für mich ein kleiner Lichtblick in einer Situation kaum erträglichen Leidensgeschichten.

In Bagdad führten wir ausführliche Gespräche mit Vertreter*innen von Justiz-, Innen- und Außenministerium, des Menschenrechtsausschusses im Parlament, und mit Menschenrechtsorganisationen. Hier ging es um die Klärung von Prozeduren zwischen den Ministerien und eigens zu Verschwindenlassen eingesetzten Institutionen sowie der schon lange im Parlament anstehenden Gesetzesinitiative für einen Straftatbestand des Verschwindenlassens. Dies fordert CED schon seit 2019, es scheitert aber immer wieder an den politischen Verhältnissen. Nun sind wir auf Wahlen und ein neue Regierung im Frühjahr 2023 vertröstet worden. Eine solche gesetzliche Regelung ist eine grundsätzliche Voraussetzung, um gegen die verbreitete Straflosigkeit angehen zu können.

Die Suche nach verschwundenen Personen lässt die Angehörigen oft verzweifeln. Das Zusammenwirken von Behörden hierbei ist sehr unübersichtlich und kaum koordiniert, Unverständnis und nicht selten auch Unwillen ist weit verbreitet. Ein zentrales Datenregister, das die Informationen von allen verantwortlichen Autoritäten und Institutionen zusammenführt und so die Identifizierung von vermutlichen und bestätigten Fällen von erzwungenem Verschwindenlassen ermöglicht, gibt es nicht. Ebenso fehlt eine systematische Registrierung von Hafteinrichtungen und dort festgehaltenen Personen. Die suchenden Angehörigen werden von einer zur anderen Stelle verwiesen. Eine Mutter von drei verschwundenen Söhnen sagte uns „Jedes Mal, wenn ich den Behördenstellen das Verschwinden meiner Söhne erkläre, geht es mir sehr schlecht. Ich zittere, ich weine, ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe alle Hoffnung verloren. Und jetzt bin ich sehr krank. Papiere, Papiere, und sonst passiert nichts. Wir haben keine Unterstützung.“

Es bleibt die Hoffnung, dass die irakische Regierung erkennt, wie dringend notwendig die verbesserte Suche nach den vielen Verschwundenen ist, und entsprechend handelt. Wenn die vielen Familien aus den verschiedenen Regionen des Landes das Vertrauen in den politischen Willen der Regierung zur Aufklärung verlieren, wird Versöhnung schwierig, bis unmöglich.

Wir werden die Erkenntnisse unseres Besuches im gesamten CED erörtern und einen Bericht mit umfassenden Empfehlungen im März 2023 veröffentlichen.

Menschenrechte in Professionen

Wie wird man „Menschenrechtsprofi“ und warum? Was brauchen diejenigen für ihre Arbeit, die ihr Berufsleben in NGOs, in der Wissenschaft, bei den Vereinten Nationen und anderswo den Menschenrechten widmen, die als Multiplikator*innen in die Breite der Gesellschaft wirken und als Lobbyist*innen für eine menschenrechtsbasierte Politik kämpfen? Und welche Folgen hat es, wenn unzureichende Gesetze, mangelnde Ressourcen und menschenrechtsfeindliche Diskurse die professionelle Menschenrechtsarbeit erschweren oder gar unmöglich machen?

In der Zeitschrift für Menschenrechte 2/2022 habe ich dazu mit meiner Kollegin einen Artikel veröffentlicht. Diese aktuelle Ausgabe mit dem Themenschwerpunkt „Menschenrechte in Professionen“ beinhaltet sowohl Erfahrungsberichte aus der praktischen Menschenrechtsarbeit als auch wissenschaftliche Beiträge von Autor*innen, die sich mit Menschenrechten in ihren Berufen beschäftigen.

Die Zeitschrift kann beim Wochenschau-Verlag bestellt oder in vielen Bibliotheken gelesen werden.

Good bye, Facebook!

Viele Jahre habe ich über meine Arbeit auch auf meiner Facebook Seite berichtet und damit viele Menschen erreicht. Im September wurde mein Konto völlig überraschend gesperrt. Alle Versuche, dem zu widersprechen oder Gründe dafür zu erfahren, endeten im Nichts und schließlich mit dieser unverständlichen Nachricht.

So verabschiede ich mich auf diesem Weg von meinen „Followern“ und hoffe, dass sie ab und zu auf meiner Webseite vorbeischauen.

Frauenpreis FRIEDA

Die Feier von 40 Jahre Grüne im Schwäbischen Bezirkstag führte mich kürzlich nach Augsburg. Es war toll, mit vielen „alten“ Mitstreiter*innen zu sprechen und auf die geleistete Arbeit zu schauen. Die schwäbischen Grünen können stolz sein auf ihre Arbeit im Bezirk, damals wie heute!

Auf der Feier wurde auch der erste FRIEDA-Frauenpreis verliehen. Ich hatte die Ehre, die Laudatio auf die bildende Künstlerin Anna Ottmann (3.v.r.) zu halten, deren Werk sich der Wahrnehmung des weiblichen Körpers widmet. Ihre sinnlichen Bilder sind nicht eigentlich gemalt. Nicht nur spielt der Pinsel bei ihrer Arbeit nur eine untergeordnete Rolle, vielmehr ist es so: die Bilder ereignen sich – sowohl im Moment des Schaffens wie auch bei der Betrachtung.

Mit einem Sonderpreis ausgezeichnet wurde Viktoria Putina (4.v.l.). Die Leiterin einer Einrichtung für Menschen mit Schwerstmehrfachbehinderung ermöglichte die Flucht von 82 jungen Heimbewohner*innen aus dem Kriegsgebiet in der Ostukraine ins schwäbische Ursberg. Die beeindruckende Geschichte dieser außerordentlich mutigen und entschlossenen Frau hat nicht nur mich sehr berührt. Deshalb möchte ich sie hier teilen mit Auszügen aus der Würdigung ihres Engagements:

„Es war alles andere als vorhersehbar, dass Sie ihr Lebensweg einmal nach Schwaben, genauer nach Ursberg führen wird. Doch der russische Angriffskrieg auf Ihr Land, der seit Februar diesen Jahres tobt, hat all die zivilen Lebensentwürfe, das intensive und erfüllte Berufsleben, die Zukunftspläne einer ganzen Bevölkerung zerrissen und aufs Tiefste erschüttert. Gewalt und Zerstörung bestimmen noch immer den ukrainischen Alltag, gerade besonders im Osten des Landes, in ihrer Heimat.

Als berufstätige Frau, in deren Verantwortung die Erziehung und Pflege von an die Hundert Kindern lag, die mit mehrfachen Schwerstbehinderungen in dem von ihnen geleiteten Heim lebten, hatten Sie in einer akuten Kriegssituation zu entscheiden, wie es für alle weitergehen soll und sicherlich auch abzuwägen, ob es im Krieg überhaupt ein Weitergehen geben kann. Gerade für so eine verletzliche hilfsbedürftige Personengruppe wie mehrfach schwerstbehinderte Kinder. Sie haben in dieser existenziellen Situation, ihr Schicksal, ihr Überleben, ihren Kampf für eine Zukunft ohne Zögern und sehr bewusst mit dem Schicksal, dem Überleben, der möglichen Zukunft für ihre Schützlinge verbunden. Welch ein Mut, welch eine Entschlossenheit, welch ein Verantwortungsbewusstsein, was für ein großer Liebesbeweis!

Ihre Geschichte der fast unmöglich erscheinenden Flucht mit den Ihnen anvertrauten Kindern, erinnerte mich direkt an die Geschichte von Janusz Korczak, dem polnischen bedeutenden Pädagogen, Kinderarzt und Kinderbuchautoren. Er setzte sein ärztliches und soziales Engagement besonders für arme und verwahrloste Kinder ein. Seit 1912 leitete er ein jüdisches Waisenhaus in Warschau. Nach dem deutschen Überfall auf Polen 1939, in dessen Folge, die Vernichtung der jüdischen polnischen Bevölkerung begann, musste dieses Waisenhaus zunächst ins Warschauer Ghetto umziehen. 1942 holte die SS dann die 200 Kinder zur Deportation ab, um sie in das deutsche Vernichtungslager Treblinka zu bringen. Sie stellten es Janusz Korczak frei, in Warschau zu bleiben. Er entschied sich mit seinen Kindern in den Tod zu gehen, bei ihnen zu bleiben und ihnen diesen letzten Gang leichter zu machen. Ein großartiger Mensch.

Sie, Frau Putina, haben ihre Kinder nicht in den Tod begleitet. Sie haben sie durch eine unmöglich erscheinende Flucht, in die Sicherheit geführt. Sie haben viel riskiert und alles gewonnen. Dabei hatten Sie Helfer und Helferinnen, die diesen Fluchtplan realisiert haben, die die schwierigen und gefährlichen Passagen der Flucht mit durchlebt und gemeistert haben. Doch ich bin mir sicher, dass das Gelingen ganz entscheidend von Ihrer Umsicht, Ihrer Energie, Ihrer Kommunikationsfähigkeit abhing, von Ihrer Fürsorge und Liebe für die Kinder.

Es beginnen die Luftangriffe, die Sirenen, die Enge des Luftschutzkellers, Mitarbeiter kommen nicht mehr zur Arbeit weil sie geflohen sind, es gibt Lieferschwierigkeiten bei Lebensmitteln und Medizin. Da erreicht sie über Polen ein Hilfs- und Aufnahmeangebot, über die Caritas nach Ursberg in einer Facheinrichtung unterkommen zu können, mit allen Kindern. Ein konkretes Zeichen der Hoffnung, dem Schrecken und der Gewalt des Krieges zu entrinnen. Sie beschreiben die Angst der Kinder im Luftschutzkeller, die Zunahme epileptischer Anfälle. Ein Ende des Krieges ist nicht abzusehen. Sie entscheiden das extrem Schwierige zu wagen, organisieren 3 Zugwaggons und begeben sich mit 82 Kindern auf die Flucht, unterstützt von 7 Mitarbeiterinnen, drei Müttern und einer Schwester einer Mitarbeiterin, ihrer eigenen Tochter und den drei Enkelkindern. Ihnen telefonisch immer zu Seite der ukrainische Arzt Dr. Telnyk und Wolfgang Unger, beide aus dem Domnikus-Ringeisen-Werk in Ursberg. Sie beraten Sie bei Gesundheitsfragen und versprechen, wenn Sie es bis nach Polen geschafft haben, übernehmen sie.

Der Zugfahrt ist anstrengend und führt durch umkämpftes Kriegsgebiet. Der Zug kann dort teilweise nicht weiter fahren, Strom fällt des Nachts aus, Wasser gibt es nicht zum Waschen, nur zum Trinken. Alles macht die Pflege der Kinder sehr schwierig. Total erschöpft erreichen sie am 29. März das polnische Erstaufnahmelager und schildern voller Rührung die große Freundlichkeit, mit der dort die teilweise akut kranken, schwerstbehinderten Kinder aufgenommen wurden.

Inzwischen hat man sich in Ursberg auf ihre Ankunft vorbereitet, ein Haus renoviert und Unterstützung organisiert, um sie von Polen nach Schwaben zu bringen. Es ist ganz außergewöhnlich und verdient unseren allergrößten Respekt mit welcher Großzügigkeit, Mitmenschlichkeit und Professionalität sich das Dominikus-Ringeisen-Werk und weitere unterstützende Einrichtungen, sich um sie alle gekümmert haben und dies noch tun. Selbst geflüchtete ukrainische Pflegekräfte sind mittlerweile eingestellt worden.

Sie, Frau Putina, sind weiter mit der Betreuung und Pflege ihrer Schützlinge betraut und sagten, dass sich die Kinder in der neuen Umgebung gut fühlen und ruhiger geworden sind. Was für gute Nachrichten. Wir hoffen, auch Sie haben sich etwas erholen können von den Ereignissen dieser ungewöhnlichen Flucht.

Wir ehren Sie, eine so außerordentlich mutige und entschlossene Frau, heute mit dem Frieda Sonderpreis der schwäbischen Grünen. Wir wünschen Ihnen alles Gute und wir wünschen auch von ganzem Herzen der Ukraine einen Waffenstillstand und einen baldigen Frieden.“

“Es ist jeden Tag ein neuer Kampf”

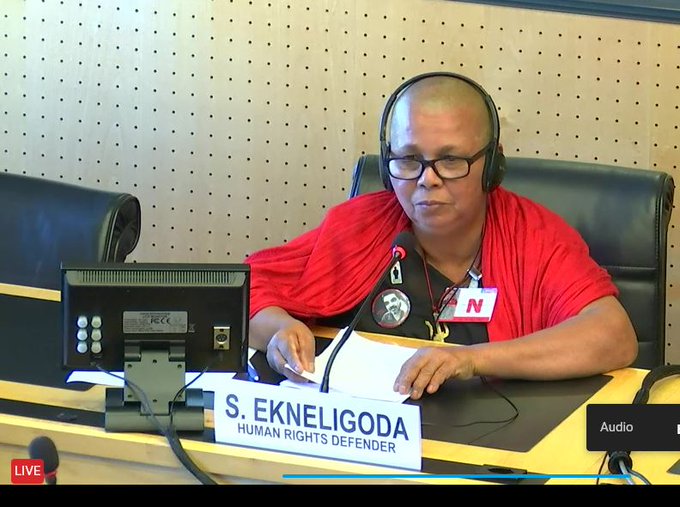

Sie trägt einen schwarzen Sari und hat sich die Haare rasiert – so lange, bis sie ihren Mann findet. “Es ist jeden Tag ein neuer Kampf”, so schilderte Sandya Egneligoda aus Sri Lanka ihre Suche nach ihrem 2010 gewaltsam verschwundenen Mann Prageeth, der sich als kritischer Cartoonist bei der Regierung unbeliebt gemacht hatte. Prageeth Ekneligoda gehört zu den Zehntausenden gewaltsam Verschwundenen in Sri Lanka. Sandyas jahrelange Bemühungen, ihren Mann zu finden und die Verantwortlichen für sein Verschwinden zur Rechenschaft zu ziehen, haben nicht nur Repressionen staatlicherseits für sie und ihre Familie zur Folge. Auch Freunde sind auf Abstand gegangen, in manchen Geschäften wird sie nicht mehr bedient und ihre Kinder hat sie angesichts der fortgesetzten Drohungen als Flüchtlinge ins Ausland schicken müssen.

Sandya Ekneligodas Schilderung war der bewegende Auftakt zur 23. Sitzung des UN Ausschusses gegen das gewaltsame Verschwindenlassen. Ihr Schicksal – stelllvertretend für das von Hunderttausenden weltweit – führte uns einmal mehr eindrücklich vor Augen, warum wir zehn Expert*innen zweimal im Jahr für zwei Wochen zusammenkommen: um die Opfer in ihrem Kampf gegen das Verschwindenlassen zu unterstützen, um von den Staaten die konsequente Umsetzung ihrer Verpflichtungen einzufordern , und um noch mehr Staaten dafür zu gewinnen, die Internationale Konvention gegen das Verschwindenlassen zu ratifizieren.

Die Eröffnungssitzung unseres Ausschusses mit dem Bericht von Sandy Ekneligoda kann im UN Web-TV angeschaut werden. Alle weiteren Aktivitäten – wie etwa der Dialog mit Mali und Tschechien – sind auf der Webseite des Ausschusses dokumentiert.

Die Stimmen der Opfer

„Was soll ich meinem Sohn sagen, wenn er nach seinem Vater fragt?“ Jeyatheepa Ponniyamorthi aus Sri Lanka ist eine der Angehörigen, die in diesem beeindruckenden Video zum Ausdruck bringen, wie das gewaltsame Verschwinden von Menschen das Leben ihrer Familien und Freunde von einem Moment auf den anderen völlig verändert. Es ist entscheidend ihnen, den Opfern, immer wieder zuzuhören – nicht nur am Internationalen Tag der Opfer des Verschwindenlassens.

CED erstmals vor Ort in Mexiko

Acht Jahre Verhandlungen hatte es gedauert, bis der Besuch des UN-Ausschusses gegen das Verschwindenlassen (CED) in Mexiko schließlich im November 2021 stattfinden konnte. Über die Eindrücke der Ausschussdelegation und die offiziellen Erkenntnisse und Empfehlungenhabe ich einen Beitrag für die Webseite der Koalition gegen Verschwindenlassen geschrieben.

Ein kurzes, vor Ort entstandenes Video macht die Begegnungen und Erfahrungen der Delegation während der Reise sehr anschaulich und lässt ahnen, warum der abschließende Bericht so viele Seiten schwer ist.

CED erarbeitet Kommentar zum gewaltsamen Verschwindenlassen im Kontext von Migration und Flucht

Der UN-Ausschuss gegen das Verschwindenlassen hat beschlossen, einen Kommentar (General Comment) zum gewaltsamen Verschwindenlassen im Kontext von Migration und Flucht zu erarbeiten. Der offizielle Konsultationsprozess wurde diese Woche gestartet. Dies bedeutet, dass NOGs, Opfer oder deren Vertreter*innen, Nationale Menschenrechtsinstitutionen, Wissenschaftler*innen, die Vertragsparteien, andere UN Ausschüsse oder Gremien oder regionale Menschenrechtsinstitutionen bis zum 20. Juni schriftliche Stellungnahmen einreichen können. Grundlage dafür ist eine „Concept Note“, in der Zielsetzung und Fokus des geplanten Kommentars erläutert werden. In der September-Sitzung des Ausschusses wird es eine öffentliche Diskussion (Day of General Discussion) zum Thema geben.

Zusammen mit meiner Kollegin Milica Kolaković-Bojović bin ich Berichterstatterinnen für diesen Prozess im Ausschuss. Das bedeutet viel (zusätzliche) Arbeit, aber ich freue mich sehr, dass sich zwei Jahre Vorarbeit von mir und Team nun auszahlen und meine Ausschusskolleg*innen mit mir der Meinung sind, dass dieses wichtige Thema einen ausführlichen inklusiven Diskussionsprozess braucht, an dessen Ende der Ausschuss gegen das Verschwindenlassen handlungsleitenden Interpretationen und Empfehlungen verabschiedet wird.

Solidarität (nicht nur) am Frauentag und ein Offener Brief zum Importstopp für Öl, Gas und Kohle

Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März 2022 sprachen 41 Frauen- und weitere Nichtregierungsorganisationen in Deutschland allen Menschen in der Ukraine ihre volle Solidarität aus und forderten das sofortige Einstellen der Kriegshandlungen seitens der russischen Regierung.

Krieg und damit einhergehend Vertreibung und Flucht bedeuten für Frauen und Mädchen immer die Bedrohung durch sexualisierte Gewalt, die weltweit ein Phänomen aller bewaffneten Konflikte ist. Leider wird sexualisierte Kriegsgewalt oft verharmlost oder verschwiegen. Die Liste der 41 unterzeichnenden NGOs finden Sie u.a. hier.

Weil ich es, wie viele andere, unerträglich finde, den russischen Krieg in der Ukraine jeden Tag weiter mitzufinanzieren, gehöre ich zu den Erstunterzeichnerinnen eines Offenen Briefes an die Bundesregierung. Wir fordern dazu auf, gemeinsam mit den anderen EU-Staaten einen Importstopp für Öl, Gas und Kohle zu erlassen, in Kombination mit einem Programm zur sozialen Abfederung der absehbaren Preissteigerungen. Wir müssen aufhören, Putins Krieg mit dem Import von Öl, Gas und Kohle zu finanzieren.

10 Jahre Arbeit des Ausschusses gegen Verschwindenlassen

Lässt sich die gesammelte Expertise der zehnjährigen Arbeit eines UN-Ausschusses auf 70 Seiten für Jurist*innen, Menschenrechtsaktivist*innen und Regierungsvertreter*innen gleichermaßen verständlich und fachkundig zugleich darstellen? Ja – das zeigt die Publikation „The Work of the Committee on Enforced Disappearance“. Maria Clara Galvis Patiño, früheres Mitglied des Ausschusses, hat übersichtlich zusammengestellt, welche Entscheidungen, Interpretationen und Empfehlungen der Ausschuss in den ersten zehn Jahren seines Bestehens verabschiedet hat.

Wie zum Beispiel hat der Ausschuss konkret gegenüber den Staaten die Implementierung des Rechts auf Wahrheit eingefordert, das ein wesentliches und innovatives Element der Konvention ist? Wie wurde die Bestimmung, dass Verjährungsfristen der Schwere des Verbrechens angemessen sein sollen, gegenüber den Staaten ausgelegt? Welche Empfehlungen wurden zur Pflicht zu Untersuchungen und zur Beteiligung von Angehörigen daran ausgesprochen? Und wie genau ist die Vorgesetztenverantwortlichkeit im Kontext des Verschwindenlassens zu verstehen und sicherzustellen?

Zu diesen und vielen anderen Bestimmungen der Konvention hat der Ausschuss Berichte von Vertragsstaaten ausgewertet, mit diesen diskutiert und Empfehlungen ausgesprochen. Er hat die Suche von verschwundenen Personen mittels Dringlichkeitsaktionen unterstützt und Individualbeschwerden von Opfern auf Verletzung der Konvention geprüft. Hinzu kommen ungezählte Gespräche mit Opferorganisationen und Interessenverbänden, Nationalen Menschenrechtsinstitutionen und UN Vertreter*innen vor Ort.

Die Veröffentlichung soll dazu beitragen, diese beachtliche Sammlung von Jurisprudenz und Empfehlungen in übersichtlicher Weise bekannter zu machen. Sie soll zivilgesellschaftlichen Organisationen das Verständnis der Konvention gegen das Verschwindenlassen erleichtern, Staaten bei der Umsetzung helfen und Staatsanwält*innen und Richter*innen zur konsequenten Anwendung ermutigen. Mit anderen Worten soll die Publikation all diejenigen weltweit unterstützen, die auf ganz unterschiedliche Arten gegen das gewaltsame Verschwindenlassen kämpfen.