Dokumentation von Verschwindenlassen in Sudan

Um Fälle von Verschwindenlassen aufklären und die Dimensionen dieses Verbrechens erfassen zu können, bedarf es einer möglichst umfassenden und genauen Dokumentation. Für Sudan haben borderline europe und das African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS) eine Datenbank entwickelt und bisher 25 Beobachter*innen, die meisten von ihnen vor Ort im Sudan, zu Verschwindenlassen und Dateneingabe geschult. Über 700 Fälle von gewaltsamem Verschwindenlassen wurden bereits dokumentiert. Einige davon werden auch an den UN Ausschuss gegen Verschwindenlassen weitergeleitet.

Am 13. November haben borderline europe und ACJPS die Datenbank offiziell vorgestellt und gemeinsam mit Aktivist*innen aus dem Sudan über die Gräuel des Krieges und die aktuelle Situation berichtet. Diese online-Veranstaltung können Sie hier anschauen.

Europakonferenz im Auswärtigen Amt

Für das Netzwerk EBD nahm ich an der Europakonferenz im Auswärtigen Amt teil. Dorthin hatte die Außenministerin 20 internationale Minister*innen, 17 Europa-Staatsekretär* und insgesamt ca. 350 Teilnehmer*innen eingeladen, um über die notwendige Stärkung der Europäischen Union zu diskutieren. Der Konferenztitel gab die Richtung vor „Eine größere, stärkere Union – die Europäische Union auf die Erweiterung und zukünftige Mitglieder auf den Beitritt vorbereiten“. Es ging um Erweiterung und um institutionelle Reformen gleichermaßen. Dass diese nicht voneinander zu trennen sind, ist eine klare Position der EBD und wurde auch von der Außenministerin deutlich vertreten. Sie nannte es „die große europäische Frage dieser Zeit nicht ob, sondern wie wir die Union stärker aufstellen sollten.“ Ich war froh zu hören, dass es im Erweiterungsprozess keine Abstriche an Rechtsstaatlichkeit und Demokratie als „das felsenfeste Fundament unserer Europäischen Union“ geben werde.

Über die ganz großen Themen gerät schnell in den Hintergrund, was für den Alltag von Menschen in Beitrittsstaaten schon weit vor der tatsächlichen Mitgliedschaft das europäische Miteinander stärken kann, wie zum Beispiel Erasmusstipendien für Studierende aus Nordmazedonien oder EU-Forschungsförderung für Wissenschaftler*innen aus Serbien oder EU-Roaming für Menschen in Albanien. Auch dies sind Themen, die uns in der EBD umtreiben

Verschwunden in Sudan

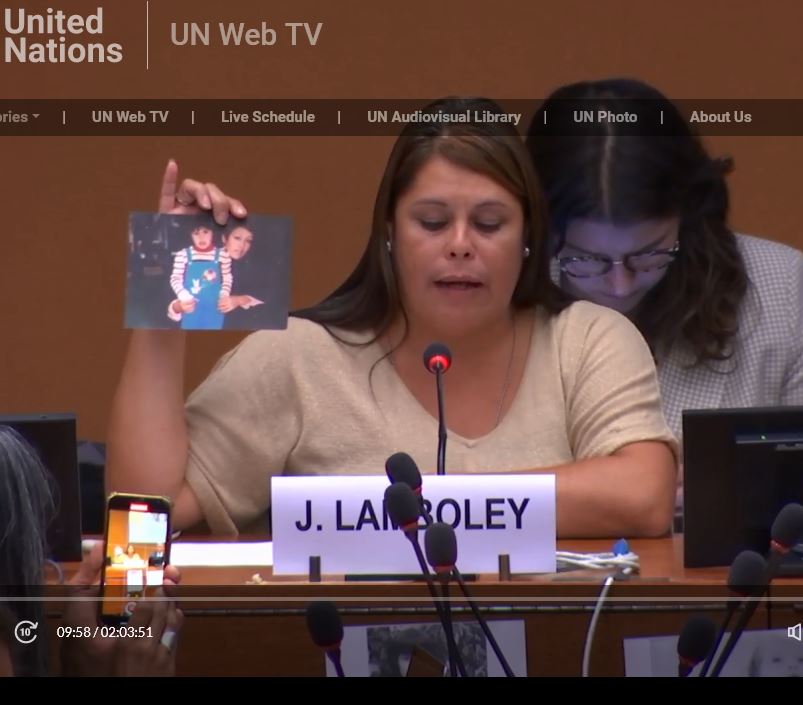

Der Bruder von Asma verschwand am 29. Mai 2023 in Bahri in Sudan. Mohamed war am Telefon mit seiner Schwester, als vermutlich an einem Checkpoint des Militärs der Kontakt abbrach. Seitdem gibt es keine Spur von dem 27jährigen, der laut seiner Schwester in keiner Weise politisch aktiv oder mit einer der verfeindeten Parteien in Verbindung war. Weder Nachfragen vor Ort oder beim IKRK noch Aufrufe über Soziale Medien haben bisher Informationen ergeben.

Dies berichtete Asma dem Ausschuss gegen das Verschwindenlassen anlässlich der Eröffnung seiner 25. Sitzung am 11. September. Per Videobotschaft schilderte sie, dass es nahezu unmöglich ist, in dem gewaltsamen Konflikt zwischen dem Militärregime und den „Rapid Action Forces“ irgendeine verantwortliche Behörde zu finden, die auf Nachfragen suchender Angehöriger reagieren würde. Ein NGO-Vertreter aus dem Sudan erklärte dazu, dass unzählige Menschen unter diesen Kriegsumständen im Land gewaltsam verschwinden würden.

Eindrücklich brachte Asma – stellvertretend für die vielen Angehörigen von gewaltsam Verschwundenen in Sudan – ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass ihre Nachricht von den Verantwortlichen gehört wird und dass der Ausschuss sie unterstützen kann. Die Übergangsregierung des Sudan hatte die Konvention gegen das Verschwindenlassen 2021 ratifiziert. Die Umsetzung etwa durch entsprechende nationale Gesetze oder gar deren Anwendung scheint jedoch angesichts der gewaltsamen Auseinandersetzungen in weiter Ferne. Auch der Ausschuss hat angesichts dieser Situation nur die Möglichkeit, über die „Dringlichkeitsaktionen“ tätig zu werden, wenn bestimmte Anhaltspunkte für ein erzwungenes Verschwindenlassen vorliegen.

Gute Nachrichten am Schluss

Fünf Monate nach seinem Verschwinden ist Mohamed wieder frei. Aus Furcht um die Sicherheit der Familie möchte diese keine Informationen geben, wo und von wem Mohamed verschwunden und gefangengehalten wurde.

Erste Allgemeine Bemerkung veröffentlicht

Nach drei Jahren intensiver Arbeit hat der UN-Ausschuss gegen Verschwindenlassen seinen General Comment No.1 verabschiedet. Darin ist ausgearbeitet, wie Staaten das gewaltsame Verschwindenlassen von Migrant*innen verhindern können und zu ihrer Aufklärung beitragen müssen. Wir wollen die Vertragsstaaten mit unserer Allgemeinen Bemerkung darin unterstützen, ihre Verpflichtungen aus der Konvention umzusetzen, denn diese gelten auch im Kontext von Migration. Der Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, appellierte bei an alle Staaten, die Empfehlungen schnell und umfassend umzusetzen.

Das Risiko für Migrant*innen und geflüchtete Menschen, auf dem Weg in ihr Zielland oder im Zielland selbst Opfer dieser Menschenrechtsverletzung zu werden, ist in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Immer rigidere Migrationspolitik vieler Staaten, Einreiseverweigerungen und Pushbacks sowie zunehmend gefährlichere Migrationsrouten weltweit tragen dazu bei. Machen sich Angehörige auf die Suche, stoßen sie auf erhebliche Schwierigkeiten. Besonders kompliziert sind Aufklärung und Strafverfolgung über Grenzen hinweg. Nichtregierungsorganisationen, Opferverbände und Rechtsexpert*innen aus allen Weltregionen sowie Vertreter*innen internationaler Organisationen bestätigten im Rahmen der umfangreichen Konsultationen des Ausschusses, dass dies keineswegs ein Problem ist, das nur bestimmte Staaten betrifft.

Um Migrant*innen vor dem Verschwindenlassen zu schützen, müssen die Vertragsstaaten auch Angehörige, die oft selbst Migrant*innen oder geflüchtete Menschensind, bei der Suche nach verschwundenen Familienmitgliedern bestmöglich unterstützen und dabei noch besser zusammenarbeiten. Bei der Suche sind diese häufig mit Sprachbarrieren, Diskriminierung und bürokratischen Hürden konfrontiert. Daher sind koordinierte Such- und Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der migrationsspezifischen Schwierigkeiten notwendig.

Illegale zwischenstaatliche Adoptionen

Von Sri Lanka in die Schweiz, von Chile nach Frankreich, von Vietnam nach Australien – Menschen, die selbst oder deren Kinder über Ländergrenzen hinweg vor Jahren illegal adoptiert wurden, berichteten am 20. September über die oft jahrzehntelange und nicht immer erfolgreiche Suche nach ihren leiblichen Eltern. Auch Vertreter*innen von NGOs wie etwa die Schweizer Organisation Back to the Roots schilderten uns, wie sie sich seit langem dafür einsetzen, dass Betroffene Unterstützung finden, dass die Öffentlichkeit über diese Schicksale erfährt und Staaten alles tun, um illegale Adoptionen über Grenzen hinweg zu verhindern.

Anlass für diese öffentliche und hier anzuschauende Veranstaltung war das vor einem Jahr von unserem Ausschuss gegen Verschwindenlassen, dem Kinderrechte-Ausschuss sowie drei Sonderberichterstatter*innen und der Arbeitsgruppe gegen Verschwindenlassen verabschiedete gemeinsame Statement zu illegalen Adoptionen. Damit wollten wir auf die verschiedenen Menschenrechtsverletzungen aufmerksam machen, mit denen illegale zwischenstaatliche Adoptionen oft verbunden sind – vom Recht eines Kindes auf seine Identität bis hin zu gewaltsamem Verschwindenlassen. Staaten sollen an ihre Verpflichtungen erinnert werden, solche Praktiken zu verhindern, aufzuklären und zu bestrafen.

Waggon vierter Klasse

Die DenkStätte „Am Bichtholzer Bach“ am Ortsrand von Obergünzburg ist von großer historischer Bedeutung und dieser Tage wieder besonders aktuell. Auf diesem Grundstück stand von 1929 bis ca. 1958 ein ausrangierter Eisenbahnwaggon. Dieser diente zuerst als Notwohnung für den Obergünzburger Alois Roth, der nach Auschwitz deportiert wurde und 1945 im KZ Mauthausen ermordert wurde. Im Roman „Waggon vierter Klasse“ hat Robert Domes die Geschichte von Alois Roth verarbeitet. In den Nachkriegszeit diente der Eisenbahnwaggon als Unterkunft für eine Flüchtlingsfamilie.

Mit den schwäbischen Bezirksrät*innen habe ich dies DenkStätte kürzlich besucht, für die sich der Grünen-Ortsverband Günztal stark gemacht hatte. Gestaltet ist der Ort im Sinne eines „Klassenzimmers im Freien“ und findet mit entsprechenden Lernmaterialien auch ganz praktisch Eingang in den Geschichtsunterricht der örtlichen Schulen.

Auf dem Foto v.l.: Wilhelm Weinbrenner, Annemarie Probst, Barbara Lochbihler, Christine Rietzler, Barbara Holzmann, Lars Leveringhaus, Albert Riedelsheimer, Christine Räder

Vizepräsidentin der EBD

Gerne bin ich dem Vorschlag meines Vorgängers in diesem Amt Manuel Sarrazin, MdB, und des Grünen Parteivorstands nachgekommen, mich als Vizepräsidentin im Vorstand der Europäischen Bewegung Deutschlands (EBD) zu engagieren. Die Gefährdung des Europäischen Projekts durch nationalistische, rechtspopulistische und antidemokratische Bewegungen und Parteien ist mir während meiner Zeit als Mitglied des Europäischen Parlaments (2009 – 2019) mehr als deutlich geworden. Und selbst wenn für alle Europäer*innen deutlich erkennbar ist, wie sich nach dem Brexit die Lebensverhältnisse in Großbritannien verschlechtert haben, ist es leider immer noch nicht selbsterklärend, wie wichtig eine dezidierte pro-europäische Politik ist. In einem Interview habe ich meine Motivation für dieses Engagement näher erläutert.

Die EBD ist das größte Netzwerk für Europapolitik in Deutschland, in dem sich rund 250 Mitgliedsorganisationen aus Gesellschaft und Wirtschaft zusammengeschlossen haben, um gezielt und aktiv europäische Politik zu gestalten. Das gilt nicht nur für die Zeit bis zur Europawahl am 9. Juni 2024. Es gilt die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union und des Europarats zu stärken und kritisch konstruktiv zu begleiten.

Die EBD-Politik orientiert sich an drei Herausforderungen, die über die Glaubwürdigkeit und Handlungsfähigkeit der europäischen Institutionen in den kommenden Jahren entscheiden werden. Wir müssen gemeinsam die Europäische Demokratie vertiefen und Europas Werten Geltung verschaffen und Europa zukunftsfähig machen.

Für die Durchsetzung der Menschenrechte in Europa ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte von herausragender Bedeutung. Über die Umsetzung seiner Urteile wacht auch das Ministerkomitee des Europarates, dessen Vorsitz in Kürze an Liechtenstein übergeht. Mit Liechtensteins Botschafterin Isabel Frommelt-Gottschald habe ich gemeinsam mit EBD-Generalsekretär Bernd Hüttemann über die Arbeit des Gerichtshofes und die Herausforderungen angesichts der Entwicklungen in Europa gesprochen.

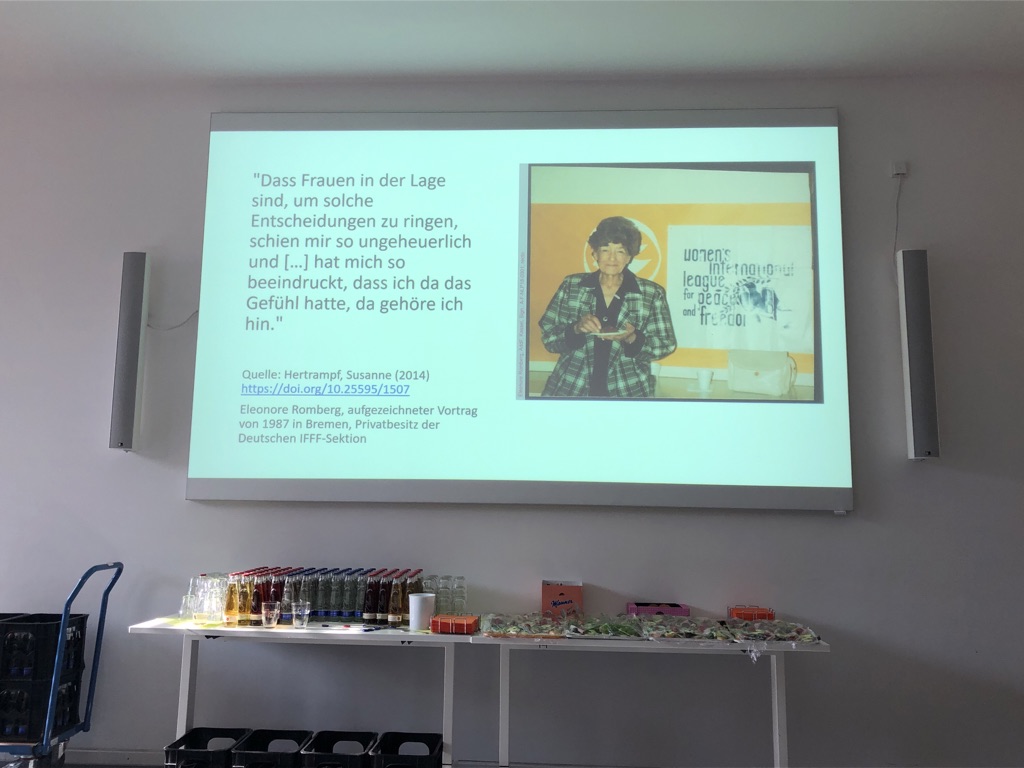

Eleonore Romberg zum 100. Geburtstag

Mit dem neuen Buch „Eleonore Romberg – ein Leben für Frieden und Freiheit“ ehrten und erinnerten Heidi Meinzolt und Adelheid Schmidt-Thomè an die von uns allen so verehrte progressive Münchnerin, deren 100. Geburtstag wir am 19.6. in München feierten. Das Buch würdigt die Facetten einer außergewöhnlichen Frau und zeigt die Aktualität ihres Engagements für Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Frieden. Es ermutigt, ihr auf diesem Weg zu folgen.

Einen furiosen Vortrag über Eleonores Schaffen und ihr Verständnis von kritischer Sozialer Arbeit hielt bei diesem Anlass Frau Professorin Susanne Nothhafft von der Katholischen Stiftungsfachhochschule, an der Eleonore Romberg 1980 eine Professur für Soziologie erhielt.

Die Erinnerungen an Eleonore, das gemeinsame Engagement für Frieden und globale Gerechtigkeit in der Internationalen Frauenliga und als Mitarbeiterin im bayerischen Landtag, Ende der 80er Jahre bewegten mich sehr. Von Eleonore habe ich so viel gelernt: über politische Entscheidungsfindungen, über internationale Politik, über das Nichtaufgeben auch wenn der Wind einem ins Gesicht bläst. Sie hat mein Leben als junge Frau entscheidend geprägt, mir den nötigen Rückhalt gegeben, wenn ich Neues wagte, und war mit ihrer warmherzigen, positiven Art eine durch und durch liebenswerte Mentorin.

Und damit Eleonore Romberg auch in der Stadtgeschichte Münchens nicht vergessen wird, gab es ein Treffen in der Eleonore-Romberg-Straße, in der Gartenanlage der Neubauwohnsiedlung im Süden Münchens. Heidi Meinzolt und Adelheid Schmidt-Thomè dankten den engagierten Bezirksausschussmitgliedern für die Namensbenennung der Straße und die finanzielle Förderung des Buches. s machte nicht nur mir Spaß, an Eleonores Straßenschild zu lehnen. Auch Professor Frank Groner freute sich über die Ehrung seiner Lieblingskollegin an der Katholischen Stiftungsfachhochschule.

Im Gespräch über menschenrechts-politische Entwicklungen im globalen Kontext

Mit Schüler*innen der Maria Stern Fachakademie für Sozialpädagogik in Augsburg diskutierten Eleonore Broitzmann und ich kürzlich über menschenrechtspolitische Entwicklungen im globalen Kontext, in Deutschland und vor Ort in Augsburg. Besonders viel Aufmerksamkeit gab es für die Arbeit der Frauenliga gegen Menschenhandel, u.a. als Mitglied im Bundesweiten Koordinierungskreis gegen Menschenhandel KOK. Eleonore berichtete über dieses menschenrechtliche Engagement der Liga und die neuesten Herausforderungen, wie Bettelei und Menschenhandel, Anwerbetechniken durch Lover Boys, sexuelle Ausbeutung und Menschenhandel im Internet. Gerade für die angehenden Erzieher*innen ist dies ein interessantes und wichtiges Thema, wenn sie demnächst in ihren Arbeitsfeldern der Jugendhilfe arbeiten werden.

Ich selbst habe von meiner Arbeit im Europaparlament zum Thema Menschenhandel berichtet und erläutert, wie und warum der weltweite Menschenhandel auch eine große Gefahr für Menschen bedeutet gewaltsam zu verschwinden.

Vier weitere Jahre

Ich freue mich sehr, dass ich am 12. Juni für eine zweite Amtszeit in den UN Ausschuss gegen das Verschwindenlassen (CED) gewählt wurde. So kann ich Themen, die ich angestoßen habe, weiterführen – wie etwa das Verschwindenlassen im Kontext von Migration – und weiter daran arbeiten, dass der Ausschuss seiner Verantwortung so gerecht wird, wie es die Opfer von Verschwindenlassen zu Recht von uns erwarten.

Ebenfalls wiedergewählt wurden unsere derzeitige Ausschussvorsitzende Carmen Rosa Villa Quintana sowie die bisherigen Mitglieder Matar Diop und Olivier de Frouville. Als neues Mitglied wurde Fidelis Edge Kanyongolo aus Malawi gewählt. Die zehn Mitglieder des CED werden von allen Staaten, welche die Konvention gegen das Verschwindenlassen ratifiziert haben, für jeweils vier Jahre gewählt und können danach einmal wiedergewählt werden. Für mich beginnt nun also meine zweite und zugleich letzte Amtszeit.

Das Auswärtige Amt bzw. die deutschen Vertretungen in Genf und New York haben sich sehr engagiert und es mir ermöglicht, vor der Wahl noch einmal mit vielen Botschafter*innen oder deren Stellvertreter*innen zu sprechen. Das war wichtig im Hinblick auf die Wahl, aber für mich auch eine wichtige Gelegenheit, um bei allen Gesprächspartner*innen auch um deren Unterstützung im Kampf gegen das Verschwindenlassen zu werben.