Herausforderungen und Zukunftsperspektiven des Europarates

Seit 75 Jahren ist Deutschland nun Mitglied im Europarat. Dieses Jubiläum war Anlass für die Konferenz am 8. Juli 2025 im Auswärtigen Amt in Berlin. Unter dem Titel „Strengthening Networks for Democracy – 75 Years of Germany in the Council of Europe“ diskutierten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft über zentrale Herausforderungen und Zukunftsperspektiven des Europarates. Außenminister Johann Wadephul und der Generalsekretär des Europarates Alain Berset betonten in ihren Reden, dass die Bedeutung des Europarates für Frieden und Freiheit in Europa gar nicht hoch genug geschätzt werden könne, gerade in Zeiten der Verunsicherung vor allem bei jungen Menschen und der Erosion multilateraler Institutionen.

In drei Panels wurden anschließend zentrale Fragen zur Rolle und Weiterentwicklung des Europarates aufgriffen. Eine Zusammenfassung dieser Diskussionen ist hier nachzulesen. Spannend waren für mich besonders die kompetenten Diskussionsbeiträge zur Stärkung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, zu Natur- und Umweltrechten und dem Menschenrechtsschutz sowie zum Stand der Umsetzung der Istanbul Konvention, einem Meilenstein im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Enttäuschend hingegen, dass die EU ihre Ankündigung, endlich der Europäischen Menschenrechtskonvention beizutreten, immer noch nicht umgesetzt hat.

Die Illustratorin Magdalena Wiegner setzte die Diskussionen in beeindruckender Geschwindigkeit in tolle Graphic Recordings um – hier nur ein Beispiel.

Für uns als EBD bot die Konferenz die besondere Möglichkeit, am gleichen Tag auch unsere Mitgliederversammlung im Weltsaal des Auswärtigen Amtes durchzuführen, zu der EBD-Präsidentin Dr. Anna-Maija Mertens Delegierte und Gäste willkommen hieß.

Menschenrechte in Zeiten der Anfechtung und des Wandels

An der Humboldt-Universität diskutierten wir im Rahmen der Summer School kürzlich über Menschenrechte in Zeiten der Anfechtung und des Wandels durch und in Europa. Eingeladen hatte Anja Mihr dazu Veronica Gomez und Prof. Manfred Nowak, Präsidentin und Generalsekretär des Global Campus of Human Rights, und mich als „Praktikerin“ in dieser akademischen Runde. Ich musste noch einmal tief eintauchen in meine Zeit als Mitglied des Europäischen Parlaments und zugleich meine heutigen Erfahrungen im UN-Menschenrechtssystem einbringen. Dabei standen und stehen für mich immer die Opfer von Menschenrechtsverletzungen im Vordergrund und wie die betreffenden Institutionen ihnen Schutz und Unterstützung gewähren können. Für die EU und ihre Mitgliedsstaaten scheint diese Aufgabe immer weniger zentral zu sein angesichts der zugegebenermaßen großen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Herausforderungen. Die multiplen Krisen, die Angriffe auf eine regelbasierte Weltordnung erschüttern offene Gesellschaften zutiefst. Es gilt, die Chancen in diesen Veränderungsprozessen zu sehen und dabei Kurs zu halten, eine menschenrechtsbasierte und faktenorientierte europäische Politik zu machen und die Hoffnung und die Solidarität nicht aufzugeben.

Für ein starkes Europa

In Madrid traf ich den Präsidenten der Europäischen Bewegung Spaniens, Prof. Dr. Francisco Aldecoa Luzárraga, zu einem sehr interessanten Gespräch. Francisco war auf dem Weg nach Brüssel, um dort den den Europatag am 9. Mai zu feiern. Wir haben über europäische Herausforderungen gesprochen und über Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Europäischen Bewegungen Deutschlands und Spanien. Das Buch, das Francisco 2023 herausgegeben hat, enthält dafür viele Hintergründe und Anregungen: „Contributions from the Spanish European Movement in the incorporation of Spain in the EU“

Jahrestreffen gegen die Todesstrafe

Die Todesstrafe ist die ultimative grausame, unmenschliche und erniedrigende Strafe. In 113 Ländern ist sie inzwischen verboten. In zu vielen anderen wird sie immer noch verhängt und vollstreckt. Ganz vorne sind China, Iran und Saudi Arabien. Die Statistik, die Amnesty International jedes Jahr veröffentlicht, ist Schrecken und Ansporn zugleich.

Während des jährlichen Treffens der Internationalen Kommission gegen die Todesstrafe in Madrid diskutierten wir über strategische Lobbyarbeit sowie über Entwicklungen zur Abschaffung der Todesstrafe in Asien und in der arabischen Welt. Über anstehende Initiativen berieten wir auch mit Spaniens Außenminister José Manuel Albares (auf dem Foto in Mitte vorn). Die spanische Regierung unterstützt die ICDP und deren Arbeit seit Jahren.

110 Jahre WILPF…

… das sind 110 Jahre feministische Organisation, Friedensaktivismus und grenzüberschreitende Solidarität. Durch Kriege, Krisen und das alltägliche Patriarchat hindurch hat die Bewegung auf der ganzen Welt trotz aller Widrigkeiten durchgehalten, sich angepasst und weiterentwickelt. Dieser Geburtstag fällt in eine Zeit, in der das multilaterale System, in das die WILPF so viel Hoffnung gesetzt und so viel Arbeit dafür geleistet hat, unter großem Druck steht.

Deshalb starten wir „WILPF damals und heute“ – eine einjährige Jubiläumskampagne, die nicht nur unsere Geschichte würdigen, sondern auch unsere Bewegung in diesen dringenden Zeiten mobilisieren und stärken soll. Diese Kampagne ist eine Einladung. Ein Aufruf, über die heutigen Herausforderungen nachzudenken, ihnen mit Mut zu begegnen und mit radikaler Absicht zu handeln. In einer Zeit, in der die Zivilgesellschaft zum Schweigen gebracht wird und die Räume für den Frieden schrumpfen, werden wir an die Kraft des kollektiven Handelns erinnert.

Alles zur Kampagne, und vor allem, wie frau (und man) unterstützen und mitmachen kann, gibt es hier.

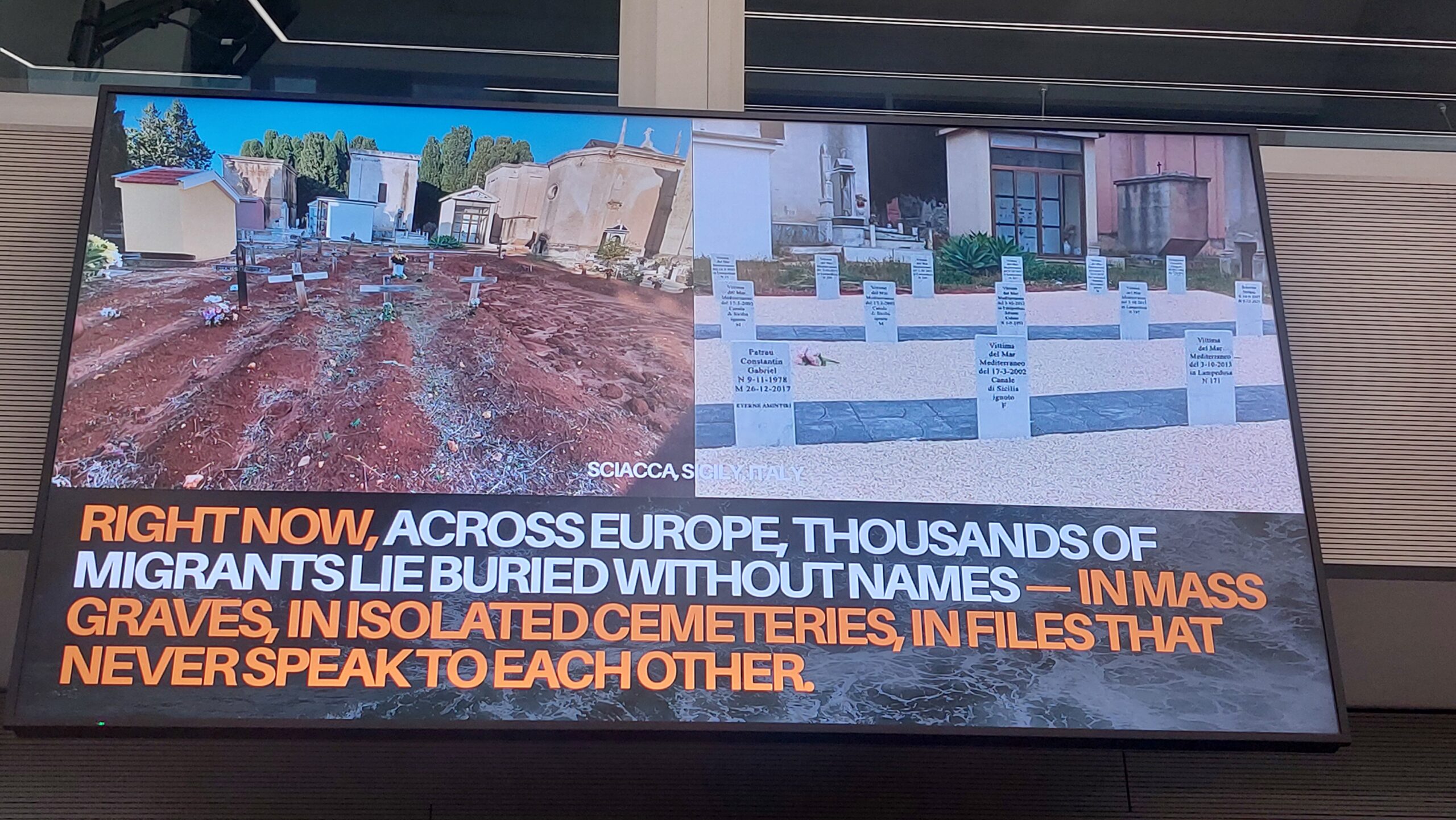

Auf der Suche nach vermissten Migranten

Maysoon Karbijha war 20 Jahre alt, als am 24. August 2014 das Boot im Mittelmer kenterte, mit dem sie Europa erreichen wollte. 712 Geflüchtete waren auf diesem völlig überfüllten Boot, 488 wurden gerettet, 24 an der italienischen Küste angespült, und 200 Menschen werden bis heute vermisst – so wie Maysoon. Ihre Schwester Batoul Karbijha machte sich auf die mühsame Suche nach Maysoon und dokumentierte dies in einem beeindruckenden Film.

Was Batoul Karbijha uns auf einer Konferenz in Straßburg über all die Hindernisse auf dieser jahrelangen und bis heute erfolglosen Suche berichtete, können viele Tausende so oder ähnlich erzählen, deren Angehörige auf dem Land- oder Seeweg nach Europa verschwunden sind. Fehlende einheitliche Datenbänke, verweigerte Visa, mangelnde Kooperation von Behörden über Grenzen hinweg, immer gefährlichere Migrationsrouten. Das Schicksal von vermissten Migranten zu klären, steht weit unten auf der Skala des politischen Willens in Europa.

Was dennoch möglich und welche Maßnahmen zusätzlich nötig sind, um den Angehörigen Gewissheit oder gar den Verstorbenen ein würdevolles Begräbnis zu verschaffen, diskutierten Parlamentarier*innen, Gerichtsmediziner*innen, Staatsanwälte, Strafverfolgungsbeamte, Vertreter*innen internationaler Organisationen, zivilgesellschaftliche Akteure und Familien von verschwundenen Migrantinnen zwei Tage während der Konferenz „Envisioning effective public policy to prevent and address cases of missing migrants“.

Diese Konferenz folgte auf die Resolution 2569 der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) „Vermisste Migranten, Flüchtlinge und Asylbewerber – Aufruf zur Klärung ihres Schicksals“ vom Oktober 2024. Diese Resolution fordert konkrete politische Maßnahmen, um dieses Verschwinden zu verhindern, wirksam auf Fälle zu reagieren und das Schicksal von vermissten Migranten zu klären. In der Resolution wird auch Bezug genommen auf die Allgemeine Bemerkung (General Comment) zum Verschwindenlassen im Migrationskontext, den unser UN-Ausschuss im September 2023 veröffentlicht hat.

Ausschussarbeit in herausfordernden Zeiten

Heute geht die 28. Sitzung des UN-Ausschusses gegen das Verschwindenlassen zu Ende. In drei arbeitsreichen Wochen diskutierten wir mit Delegationen aus Malta, Gambia, der Zentralafrikanischen Republik, Belgien, Serbien und Panama, über Fortschritte und Mängel bei der Umsetzung der Konvention in den jeweiligen Ländern. Wir konnten den Bericht über den Ausschussbesuch in Kolumbien fertigstellen und wir haben vereinbart, eine „Allgemeine Bemerkung“ über die besonderen Auswirkungen des Verschwindenlassens von Frauen und Mädchen auszuarbeiten. Und bei all diesen und anderen Aktivitäten stellen uns die chronische Unterfinanzierung des UN-Menschenrechtssystems und die akute Liquiditätskrise vor immer neue Herausforderungen.

Einer der bewegendsten und zugleich hoffnungsvollsten Momente war der Bericht von Obeida Dabbagh, der uns während der Eröffnungssitzung von der Suche nach seinem Bruder Mazen und seinem Neffen Patrick berichtete, die im November 2013 vom Geheimdienst der syrischen Luftwaffe in Damaskus verhaftet wurden, dann gewaltsam verschwanden und 2018 vom Regime für tot erklärt wurden, unter Angabe offensichtlich falscher Todesursachen. Trotz großer Schwierigkeiten brachten Obeida Dabbagh und seine Familie den Fall vor die französische Justiz, was schließlich zur Verurteilung (in Abwesenheit) von drei hochrangigen syrischen Regimevertretern wegen Mittäterschaft bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit führte. Dieses Gerichtsverfahren bedeutete nicht nur Gerechtigkeit für Mazen und Patrick, sondern trägt auch zum weltweiten Kampf gegen die vom Assad-Regime begangenen Gräueltaten bei. Mit dem Sturz dieser Diktatur besteht eine zwar noch fragile, aber reale Chance, dass Abertausende Opfer des gewaltsamen Verschwindenlassens etwas über das Schicksal ihrer Angehörigen erfahren und sogar Gerechtigkeit erfahren.

Frauenpower im Friedenszug nach Peking

Wie war das von 30 Jahren, als rund 250 Frauen und einige Männer in 22 Tagen über 12.000 Kilometer von Helsinki nach Peking reisten? Ziel war die 4. Weltfrauenkonferenz im September 1995 in der chinesischen Hauptstadt. Darüber hat der Donau-Kurier kürzlich berichtet.

Anlass war eine Veranstaltung im Kinosaal der VHS in Ingolstadt, bei der auch ich berichten konnte, was wir in Peking und danach erreicht haben. Ich war damals Generalsekretärin der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, die den Friedenszug organisiert hat.

Menschenrechte auf dem Prüfstand

Die “Weltreporterin” Birgit Svensson hat die Überprüfung der Menschenrechtslage im Irak durch den UN-Menschenrechtsrat zum Anlass genommen, etwas genauer in die Region zu blicken. Dafür hat sie auch mich zu meiner Arbeit befragt und um Einschätzungen gebeten. Dieser Artikel ist am 15. Februar 2025 im Weser-Kurier erschienen, sehr ähnliche Beiträge wurden auch in der Rheinischen Post und in der Saarbrücker Zeitung veröffentlicht.

Der guten Ordnung halber noch der Hinweis, dass ich selbst natürlich nicht Mitglied im UN-Menschenrechtsrat bin, sondern gewählte Expertin im Ausschuss der UN gegen das Verschwindenlassen.

Weltkongress gegen das Verschwindenlassen

Beim ersten Weltkongress zum gewaltsamen Verschwindenlassen von Menschen am 15./16. Januar 2025 in Genf kamen aus aller Welt Vertreter*innen von Zivilgesellschaft, Familien und Opferverbänden, von Staaten, von UN und regionalen Institutionen zusammen, um Fortschritte und Herausforderungen im Kampf gegen das Verschwindenlassen zu diskutieren. Es war eine großartige Gelegenheit für fokussierte Diskussionen, für inspirierenden Austausch von Erfahrungen und für berührende Geschichten. Zahlreiche Staaten, darunter auch Deutschland, verpflichten sich öffentlich und teils sehr konkret zu (noch) mehr Engagement gegen das Verschwindenlassen.

Die Podiumsdiskussion zum Thema Verschwindenlassen im Kontext von Migration ließ keinen Zweifel daran, dass Migranten einem hohen Risiko ausgesetzt sind, Opfer von Verschwindenlassen zu werden, u.a. aufgrund der Kriminalisierung von Migration, Migranten und denjenigen, die sie unterstützen.

Alle Diskussionen, Empfehlungen und die erklärten Selbstverpflichtungen der Staaten sowie konkrete Maßnahmen sind im Kongressbericht zusammengestellt.

Mehr Infos zum Programm, zu Themen und Teilnehmenden gibt es auf der Webseite des Weltkongresses. Dokumentiert sind dort auch die Ergebnisse der umfangreichen Konsultationen auf regionaler Ebene, die in den Monaten zuvor durchgeführt wurden, um Themen und Anliegen von Stakeholdern bestmöglich in die Planungen einzubringen.