Peace on Air

In diesem Podcast der WILPF geht es einmal im Monat über Feminismus, Frieden und Sicherheit. WILPF-Mitglied Irem Erduran Demirci spricht mit Friedensaktivistinnen unter anderem darüber, was Sicherheit bedeutet und was Sicherheit mit Geschlecht zu tun hat, wie Anti-Rassismus und Feminismus zusammenhängen, wie beindruckende Frauen das Leben für Geflüchtete an europäischen Grenzen ein Stück besser machen oder wie starke Frauen in der Geschichte der WILPF bereits die politische Welt aufgemischt haben. Sehr hörenswert zu meinen Herzensthemen!

Diese Europawahl ist wichtiger denn je

Die Gefahr ist groß, dass europafeindliche und rechtsextreme Parteien bei der Europawahl am 9. Juni erheblich an Stimmen gewinnen. Wir dürfen das nicht zulassen, denn die Auswirkungen auf unsere Demokratie, unser Miteinander in der Gesellschaft und nicht zuletzt unseren Wohlstand wären erheblich. In meiner Allgäuer Heimat habe ich darüber gesprochen, warum und wie ich mich auch nach meiner Zeit als EU-Abgeordnete für Europa engagiere, und warum es so wichtig ist, bei dieser Wahl Parteien zu wählen, die für Demokratie und Menschenrechte stehen.

Audienz beim König

Mit großer Neugier reiste ich nach Madrid zu meiner ersten Jahresversammlung der Internationalen Kommission gegen die Todesstrafe (ICDP), in die ich vor einigen Wochen berufen wurde. Die ICDP hat sich zum Ziel gesetzt die Todesstrafe weltweit abzuschaffen, wenigstens aber Straftatbestände, für die die Todesstrafe verhängt wird, einzugrenzen, oder Initiativen zu unterstützen, die Todesstrafe gesetzlich in Haftstrafen umzuwandeln. Dabei wird auf die Prominenz der Kommissar*innen gesetzt, um gegenüber den betreffenden Regierungen mit Autorität aufzutreten. Die Kommission ist eine Initiative der spanischen Regierung, die auch von Deutschland unterstützt wird. Neu berufene Mitglieder der Kommission sind neben mir auch Michelle Bachelet, frühere Präsidentin Chiles und UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, und der ehemalige Premierminister von Irland Enda Kenny sowie Dannel Patrick Malloy, vormals Gouverneur von Connecticut/USA.

Neben den Planungen für das kommende Jahr war unsere Audienz beim König eine Wertschätzung eine besondere Art. Felipe VI. war gut vorbereitet, nahm sich sehr viel Zeit, um sich über die derzeitige Arbeit der Kommission zu informieren, und sicherte weiterhin seine Unterstützung zu.

Öffentlich vorgestellt wurde der Bericht „Children, Youth and the Death Penalty“. Es war für mich sehr anrührend zu erfahren, dass die im Jemen inhaftierten Minderjährigen, über die die Todesstrafe verhängt wurde, nicht hingerichtet wurden. Während meiner Zeit als Europaabgeordnete hatte ich sie im Gefängnis von Saana besucht und erfahren, dass sie wegen fehlender Geburtsurkunden als

Erwachsene eingestuft und verurteilt worden waren. UNICEF und die EU haben sich sehr bemüht, landesweit das Ausstellen von Geburtsurkunden voranzubringen. Mit Erfolg!

Verschwindenlassen in Asien

Die Umstände, unter denen Menschen in vielen Ländern Asiens gewaltsam verschwinden, sind ganz verschieden. Hierzu gehören gewaltsame Konflikte in oder zwischen Ländern, Unterdrückung von kritischer Zivilgesellschaft, politischer Opposition und/oder Minderheiten, Menschenhandel, Migration, illegale Adoptionen und andere Phänomene. Die Folgen für die Familienangehörigen sind oft existenziell – zu der oft jahrelangen Sorge um die verschwundene Person kommen die Auseinandersetzungen mit staatlichen Stellen, fehlende soziale Absicherung, nicht selten Ausgrenzung seitens Nachbarn und Freunden und häufig Einschüchterungen oder gar Bedrohungen durch diejenigen, die für das Verschwindenlassen verantwortlich sind.

Angkhana Neelapaijit, prominente Menschenrechtsverteidigerin aus Thailand, hat all dies selbst erlebt, nachdem ihr Ehemann, der Menschenrechtsanwalt Somchai Neelapaijit, am 12. März 2004 in Bangkok entführt wurde und verschwand. Sie hat sich nicht einschüchtern lassen, gründete die Justice for Peace Foundation, die sich für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen in Thailand einsetzt, und ist seit 2022 Mitglied der UN-Arbeitsgruppe gegen das gewaltsame Verschwindenlassen.

Zusammen wollen wir mehr Aufmerksamkeit für das Verschwindenlassen in der Asien-Pazifik-Region erreichen, die Bemühungen von zahlreichen und vielfältigen Opferverbänden, Menschenrechtsorganisationen, Aktivist*innen und Netzwerke in der Region unterstützen und nicht zuletzt auf mehr Ratifikationen der Konvention gegen das Verschwindenlassen hinwirken. Angkhanas Besuch in Berlin am 13. und 14. Mai haben wir genutzt für Gespräche im Auswärtigen Amt und für ein Vernetzungstreffen, denn viele unterschiedliche Akteur*innen in Deutschland sind direkt oder indirekt über ihre Arbeit mit Partnerorganisationen mit Menschenrechtsverletzungen im Allgemeinen und Verschwindenlassen im Besonderen in der Region befasst.

Im Austausch wurde deutlich, dass es zwar Erfolge in Bezug auf die Erarbeitung nationaler Gesetze gibt, die Herausforderungen aber weiterhin enorm sind, u.a. weil bestehende Gesetze nicht umgesetzt werden, weil Repressionen gegen Menschenrechtsverteidiger*innen, die zu Verschwindenlassen arbeiten, zunehmen und insgesamt Handlungsräume für zivilgesellschaftliches Engagement schwinden. Die nur einen Tag später eintreffende Nachricht, dass Thailand die Internationale Konvention gegen das Verschwindenlassen ratifiziert hat, ist dennoch eine gute Nachricht und eine wichtige Ermutigung für diejenigen, die – wie Angkhana Neelapaijit – seit Jahren dafür gekämpft haben.

Desaparición Forcada

In dieser aktuellen Publikation zum erzwungenen Verschwindenlassen werden in sieben lesenswerten Beiträgen aktuelle politische, rechtliche und soziale Aspekte dieser Menschenrechtsverletzung ausgiebig erörtert. Auch wenn in spanischer Sprache veröffentlicht, sind die Beiträge nicht allein auf die Situation in Lateinamerika bezogen. Mein eigener Artikel darin bezieht sich auf das Verschwindenlassen im Kontext von Migration. Eine aktualisierte, deutsche Version dieses Beitrags wurde in Heft 1/2024 der Zeitschrift Vereinte Nationen veröffentlicht.

Herausgeberin der Publikation ist das Internationale UNESCO-Zentrum zur Förderung der Menschenrechte in Argentinien (CIPDH_UNESCO), das mit diesem und anderen Sammelbänden darauf abzielt, „die akademische Gemeinschaft in einen Dialog über die wichtigsten globalen Herausforderungen im Bereich der Menschenrechte einzubinden“. Dadurch sollen Brücken zwischen verschiedenen Disziplinen gebaut und Perspektiven erweitert werden.

CED im Dialog mit Kambodscha

Kambodscha ratifizierte 2013 die Internationale Konvention gegen das Verschwindenlassen. Neun Jahre später erörterte nun der Ausschuss mit Vertreter*innen der kambodschanischen Regierung, wie die Verpflichtungen aus der Konvention im Land umgesetzt werden. Grund für diese Verspätung war, dass Kambodscha den eigentlich 2015 fälligen Staatenbericht erst sechs Jahre später eingereicht hatte. Das ist leider keine Seltenheit unter den Vertragsstaaten.

Im Dialog mit der kambodschanischen Delegation ging es vor allem darum, dass es bis heute keinen eigenen Straftatbestand des gewaltsamen Verschwindenlassens im nationalen Recht gibt und die Regierung der Auffassung ist, ein solcher sei nicht erforderlich, weil andere Tatbestände (z.B. Folter, Entführung, rechtswidrige Inhaftierung) ausreichend seien. Dies widerspricht der Verpflichtung zu einer eigenständigen Strafvorschrift, die in Artikel 4 der Konvention festgeschrieben ist. Es erschwert oder gar verhindert auch, dass Bedienstete bei Polizei, Justiz, Militär oder Grenzschutz diese schwere Menschenrechtsverletzung als komplexes Verbrechen (und eben kein aufeinanderfolgender Ablauf verschiedener Straftaten) verstehen und strafrechtlich verfolgen können. Nicht zuletzt einzelner Fälle, mit denen sich der Ausschuss in den vergangenen Jahren befasst hat, wurden unterschiedliche Auffassungen deutlich, wann und ob es sich um gewaltsames Verschwindenlassen handelt mit entsprechender staatlicher Verantwortung.

Thema des Dialogs waren auch die Bemühungen Kambodschas bei der Bekämpfung des Menschenhandels und zur rechtlichen Absicherung von Arbeitsmigration sowie die Frage, inwieweit diese zur Verhinderung von grenzüberschreitendem Verschwindenlassen beitragen können.

Bedauerlich ist es aus Sicht des Ausschusses, dass der vorgelegte Bericht ohne Konsultation zivilgesellschaftlicher Organisationen erarbeitet wurde. Angesichts der drastischen eingeschränkten Handlungsräume für NGOs in Kambodscha – welche die Delegation mit Hinweis auf rechtmäßige Gesetze zurückwies – ist das aber wohl nicht verwunderlich.

Viel Erfahrung, (zu) wenig Fortschritt

Vertreter*innen zivilgesellschaftlicher Organisationen aus Lateinamerika diskutieren am Rande des Global Forum on Migration and Development (GFMD) in Genf am 24. Januar 2024 über die Herausforderungen bei der Suche nach verschwundenen Migrant*innen und fehlende Unterstützung von den Staaten.

Bianca Gómez aus El Salvador sucht seit über 13 Jahren ihren verschwunden Sohn, seit zehn Jahren ihren Bruder. Beide wollten in die USA. Sie die Ungewissheit, die zahlreichen Hindernisse bei der Suche und die fehlende Hilfe staatlicher Stellen sowie die langfristigen Folgen für die ganze Familie. Seit 2005 ist sie jedes Jahr mit der „Karawane der Mütter verschwundener Migranten“ durch Mexiko gezogen, um Aufmerksamkeit für die Probleme zu schaffen.

Helena Olea von der Alianza Americas ist es ein besonderes Anliegen, die vielen Graswurzelorganisationen zusammen zu bringen, damit sie ihre Anliegen koordiniert vertreten, mehr Sichtbarkeit bekommen und Staaten stärker an ihre Verantwortung erinnern. Die Botschafterin von El Salvador, Yessenia Lozano saß auf dem Podium neben Bianca Gómez und sagte, durch die Schilderungen sei sie nun viel aufmerksamer für das Thema geworden.

Ein Beispiel, wie wichtig zivilgesellschaftliche Initiativ ist und wie erfolgreich sie sein kann, stellte Eduardo Canales vor. Seine Organisation South Texas Human Rights in Kooperation mit der Forensic Border Coalition versucht, mittels GPS-Koordinaten verschwundene Angehörige zu finden und mit DNA-Proben und Datenbanken sterbliche Überreste zu identifizieren, somit suchenden Familien Gewissheit zu verschaffen.

Für mich war die Teilnahme an der Diskussion, über die hier ausführlich berichtet wird, und an dem GFMD insgesamt eine sehr gute Gelegenheit, die im September beschlossene Allgemeine Bemerkung des UN-Ausschusses zum Verschwindenlassen im Kontext von Migration vorzustellen – als ein Instrument, das Staaten an ihre Verpflichtungen erinnert und für NGOs hoffentlich in ihrer Lobbyarbeit nützlich ist.

Lost in care

Zu einem Workshop mit diesem Titel hatte Dr. Grazyna Baranowska von der Hertie School am 24. November Expert*innen aus Praxis und Wissenschaft eingeladen. Wir diskutierten darüber, dass Tausende unbegleitete Minderjährige jedes Jahr aus Aufnahme- und Betreuungseinrichtungen verschwinden und welche rechtlichen Verpflichtungen damit für Einrichtungen und Staaten verbunden sind. Wer sucht nach ihnen? Wer dokumentiert diese Fälle? Wie werden Verantwortliche ermittelt, wenn es um Menschenhandel geht? Aus welchen Motiven und mit welchen Konsequenzen verschwinden Minderjährige freiwillig? Und was bedeutet in diesem Kontext das Wohl des Kindes („best interest of the child“)?

Die Diskussion bot interessante Einblicke in die Praxis und aus den juristischen Aspekten konnte ich einiges für meine Arbeit im Ausschuss gegen Verschwindenlassen mitnehmen. Ich bin gespannt auf das Policy Paper, das Grazyna Baranowska demnächst zu diesem Thema veröffentlichen wird.

Verschwunden aber nicht vergessen

Dies war der Titel der gut besuchten Veranstaltung am 29. November in Stuttgart, wo ich auf Einladung von Refugio Stuttgart e.V. über meine Arbeit im Ausschuss gegen Verschwindenlassen berichtet habe. Dabei habe ich vor allem meine Eindrücke von der Delegationsreise in den Irak vor einem Jahr und die Motivation für den im September verabschiedeten Allgemeinen Kommentar zu gewaltsamem Verschwindenlassen im Kontext von Migration geschildert.

Refugio Stuttgart ist ein psychosoziales Zentrum für traumatisierte Geflüchtete mit Beratungsstellen in Stuttgart und Tübingen. Der Verein setzt sich für die Menschenrechte von Geflüchteten ein und lädt regelmäßig zu Veranstaltungen ein. Viele Geflüchtete, die bei Refugio Stuttgart e.V. traumaspezifische Beratung und Therapie erhalten, haben Erfahrungen mit gewaltsamem Verschwindenlassen gemacht. Der Austausch mit den Anwesenden war deshalb auch für mich sehr bereichernd.

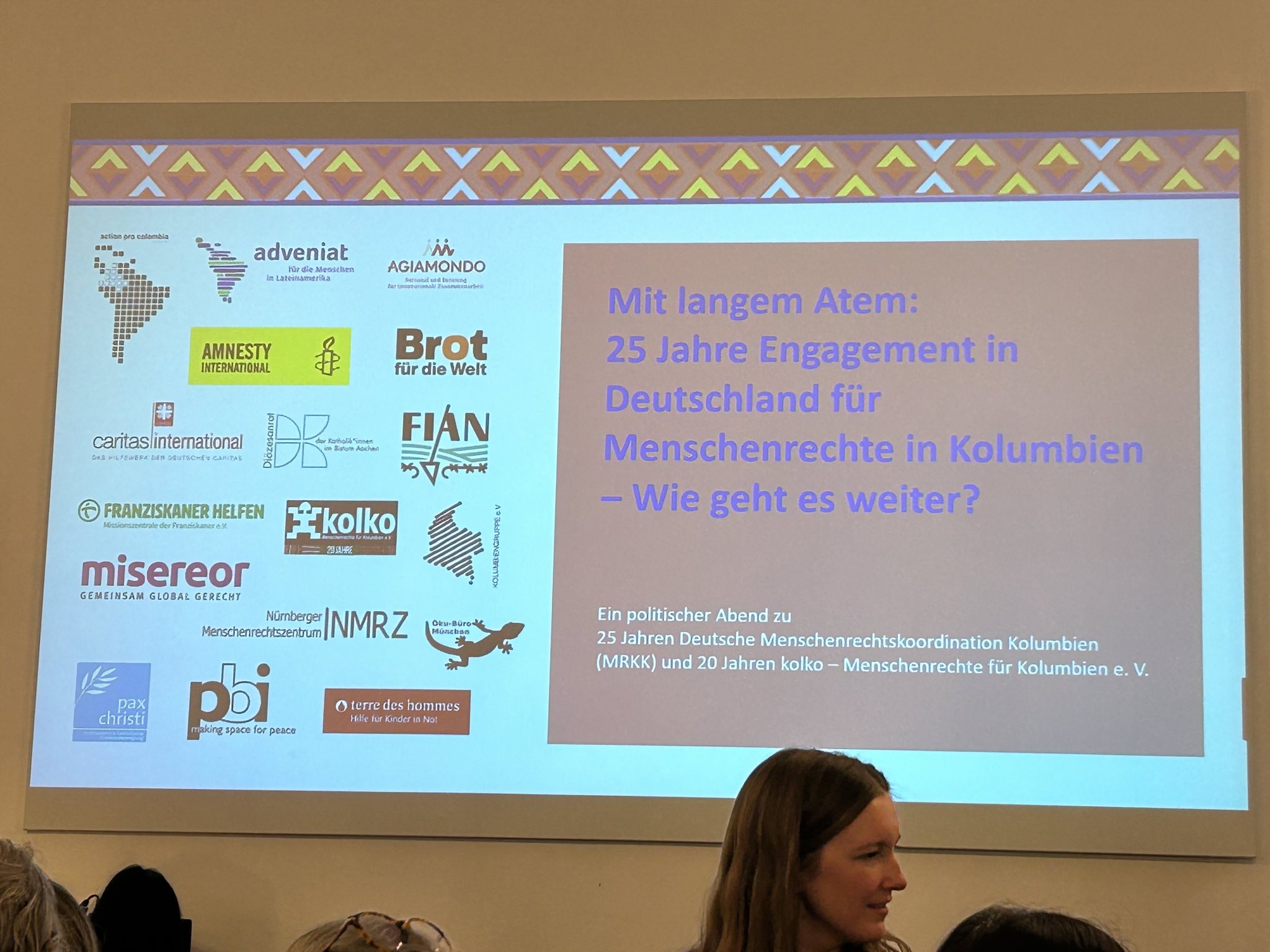

Langer Atem für Kolumbien

Herzlichen Glückwunsch zum Doppeljubiläum! Seit 25 setzt sich die Deutsche Menschenrechtskoordination Kolumbien (MRKK) für die Menschenrechte und die Umsetzung des Friedenprozesses in Kolumbien ein. Zu diesem Netzwerk von 17 Menschenrechtsorganisationen, Solidaritätsgruppen und Hilfswerken gehört auch kolko e.V., der sich seit nun 20 Jahren gegenüber den deutschen politischen Entscheidungsträger*innen für eine konsequente Menschenrechtspolitik zu Kolumbien engagiert. Mit langem Atem, viel Solidarität und profunden Analysen sind beide zu festen Größen für die deutsche Kolumbienpolitik geworden. Auch für meine Arbeit im UN Ausschuss gegen das Verschwindenlassen sind sie wichtige Ansprechpartner.

Gefeiert wurden 25 Jahre MRKK und 20 Jahre kolko am 23. November mit einem politischen Abend zum Thema „25 Jahre Engagement in Deutschland für Menschenrechte in Kolumbien – Wie geht es weiter?“ Dabei wurde über den Steinkohleabbau in Kolumbien zwischen Energiewende und Lieferkettenverantwortung ebenso diskutiert wie die Notwendigkeit, auch den künftigen Friedenprozess mit menschenrechtlichem Blick zu begleiten. Dazu gehört für mich auch die Aufarbeitung der Menschenrechtsverbrechen, einschließlich der unzähligen Fälle von erzwungenem Verschwindenlassen, wenn Frieden und nachhaltige Entwicklung gelingen sollen.