Podcast: Verschwindenlassen in Mexiko

Kurz nach dem Amtsantritt von Claudia Sheinbaum, der ersten Präsidentin in der Geschichte Mexikos, diskutierte ich mit anderen Expert*innen über die Herausforderungen, mit denen die neue Regierung konfrontiert ist. Das gewaltsame Verschwindenlassen steht weit oben auf der Liste, über 110.000 Menschen gelten als verschwunden. Um sie zu finden und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, um damit auch neue Verbrechen zu verhindern, braucht es viele Veränderungen und vor allem den politischen Willen dazu. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat die Ergebnisse der Konferenz in einem hörenswerten Podcast zusammengestellt.

„Let There Be Light at the End of Darkness“

In der Hoffnung, dass das höchste Gericht Taiwans die Todesstrafe für unvereinbar mit der Verfassung erklärt, organisierte die Taiwan Alliance to End the Death Penalty eine internationale Konferenz „Let There Be Light at the End of Darkness“. Leider entschied das Verfassungsgericht kurz vor Beginn der Konferenz anders. Es erklärte die Todesstrafe weiterhin für verfassungsgemäß, verlangte aber die Beschränkung auf „schwerste“ Verbrechen und Verbesserungen bei den Justizverfahren.

Enttäuschung darüber wurde von allen Seiten ausgedrückt. Die taiwanesischen und die internationalen Konferenzteilnehmenden werden dennoch nicht aufgeben, weiter für die Abschaffung dieser grausamen und inhumanen Strafe kämpfen und sich für Verbesserungen des sehr reformbedürftigen Strafvollzugs in Taiwan einsetzen. Ich nahm als Kommissarin der ICDP an der Konferenz teil und betonte in meinem Vortrag die internationalen Entwicklungen zur Abschaffung der Todesstrafe, besonders die ermutigenden Beispiele in Asien.

Es war eine interessante, kämpferische und inspirierende Konferenz, an der auch Personen teilnnahmen, die zum Tode verurteilt worden waren und deren Urteil später zurückgenommen wurde.

Shui Mengs Suche nach ihrem Mann

Shui Meng Ngs Mann Sombath Somphone verschwand gewaltsam vor 12 Jahren in Laos. Während der Eröffnungssitzung des CED berichtete sie eindrücklich über die Suche nach ihm, die ihr Leben seither bestimmt hat, und über den Schmerz, der sie jeden Tag begleitet. Weil Sombath Somphone nicht auf mysteriöse Weise an einem unbekannten Ort, sondern aufgezeichnet von Verkehrsüberwachungskameras der Polizei verschwand, dachte Shui Meng anfangs, die staatlichen Behörden könnten etwas so Eindeutiges nicht leugnen. Doch sie wurde immer wieder und bis heute mit Ignoranz, Untätigkeit und offenen Lügen konfrontiert.

So geht es leider den allermeisten Opfern, die nach verschwundenen Angehörigen suchen, oft noch verschlimmert durch Repressalien und existenzielle Not. Zudem hat das gewaltsame Verschwinden von Aktivist*innen sehr oft eine – beabsichtigt – abschreckende und einschüchternde Wirkung auf die Zivilgesellschaft der jeweiligen Gemeinschaft oder des Landes. Darauf habe ich in meiner Entgegnung ebenso hingewiesen wie die Tatsache, dass in Asien bisher nur wenige Staaten das Internationale Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen ratifiziert haben. Wir arbeiten intensiv daran, dies zu ändern, denn nur gegenüber Vertragsstaaten kann unser Ausschuss konkret zu Einzelfällen nachfragen und auf Verbesserungen der Situation im Land drängen.

Shui Mengs beeindruckende Videobotschaft und meine Entgegenung kann im Webcast der Eröffnungssitzung (ab Minute 29:30) angeschaut werden.

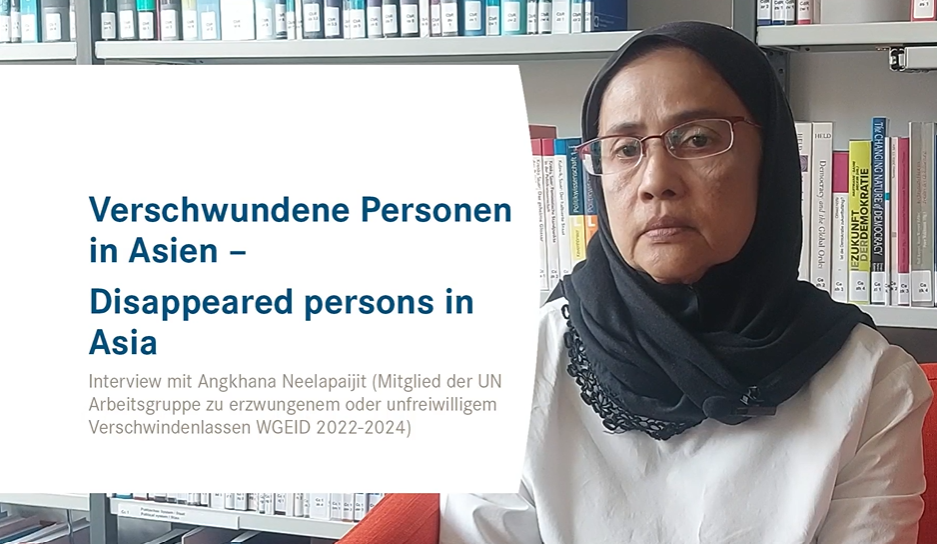

Jeder Tag ist der 30. August

Der 30. August ist der Internationale Tag der Opfer des Verschwindenlassens. „Verschwindenlassen hat nicht nur Auswirkungen auf das Opfer, das verschwindet, sondern auch auf diejenigen, die zurückbleiben“, sagt dazu Angkhana Neelapaijit im Amnesty Journal. In diesem aktuellen Artikel wird geschildert, wie es um das Verschwindenlassen weltweit und insbesondere in Asien bestellt ist.

Angkhana Neelapaijit im Interview: „Die Zahlen sind nur die Spitze des Eisbergs“

Angkhana Neelapaijit, prominente Menschenrechtsverteidigerin aus Thailand und bis vor kurzem Mitglied der UN-Arbeitsgruppe gegen das erzwungene oder unfreiwillige Verschwindenlassen (WGEID), war vor einigen Wochen in Berlin. Wir haben sie im Interview gefragt, warum über das gewaltsame Verschwindenlassen (nicht nur) hierzulande wenig bekannt ist. Sie schildert auch, welche Folgen dieses schwere Menschenrechtsverletzung für die Opfer hat und warum mehr Ratifikationen der Internationalen Konvention gegen das Verschwindenlassen so wichtig wären.

Gewaltsame Konflikte in oder zwischen Ländern, Unterdrückung von kritischer Zivilgesellschaft, politischer Opposition und/oder Minderheiten, Menschenhandel, Migration und andere Phänomene sind die Kontexte, in denen in vielen Ländern der Asien-Pazifik-Region Menschen gewaltsam verschwinden. Auch wenn das Bewusstsein für diese schwere Menschenrechtsverletzung gestiegen ist und es Erfolge in Bezug auf die Erarbeitung nationaler Gesetze und Ermittlungen in einzelnen Fällen Verschwundener gibt, sind die Herausforderungen weiterhin enorm.

Angkhanas Menschenrechtsengagement begann, nachdem ihr Ehemann, der Menschenrechtsanwalt Somchai Neelapaijit, am 12. März 2004 in Bangkok entführt wurde und verschwand. Sie ist die Gründerin und ehemalige Vorsitzende der Justice for Peace Foundation, die sich für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen in Thailand einsetzt. Von November 2015 bis Juli 2019 war sie Kommissarin der Nationalen Menschenrechtskommission Thailands und wirkte 2021/2022 mit im Ad Hoc Ausschuss zum thailändischen Gesetz gegen Folter und Verschwindenlassen. Zu ihren zahlreichen Auszeichnungen gehört der „Women Human Rights Defender“-Preis des Europäischen Parlaments 2006. Ihre Mitgliedschaft in der UN Arbeitsgruppe gegen das Verschwindenlassen beendete sie im Juli 2024, nachdem sie in den neuen Senat in Thailand berufen wurde.

Aufnahmen aus Afghanistan weiterführen

Die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit fordert gemeinsam mit 35 weiteren Organisationen den Fortbestand des Bundesaufnahmeprogramms Afghanistan (BAP).

Laut Kabinettsentwurf der Bundesregierung, der in einer Pressekonferenz am 17.07.2024 offiziell vorgestellt wurde, soll der unter anderem für das BAP vorgesehene Etat des Bundesinnenministeriums für das Jahr 2025 auf rund 13% des Budgets von 2024 gekürzt werden. Das würde de facto das Ende des BAP bedeuten. Besonders befremdlich ist, dass der Haushaltsentwurf vorsieht, den Haushalt des BMI Insgesamt um 400 Millionen Euro zu erhöhen, gleichzeitig aber essentielle Mittel für humanitäre Aufnahmeprogramme zu streichen. Dies hätte fatale Folgen insbesondere über 3.700 Personen, die in Islamabad/ Pakistan ausharren und sich bereits im Aufnahmeverfahren befinden, sowie weitere ca. 15.000 Personen, die die Bundesregierung bereits ausgewählt und kontaktiert hat und von denen viele seit Monaten auf Rückmeldung warten. Sollten die Finanzierungen ausbleiben, würden die Menschen in Pakistan und Afghanistan ihrem Schicksal überlassen.

WILPF und die weiteren Organisationen fordern in ihrer Stellungnahme, dass das BAP wie geplant weitergeführt und mindestens bis Ende der Legislaturperiode vollumfänglich weiterfinanziert wird.

[Foto von Webseite WILPF/dontforgetafghanistan]

Frauen im NS-Widerstand

Der Widerstand von Frauen gegen die nationalsozialistische Diktatur war vielfältig, risikoreich und mutig. Sie halfen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern, besorgten gefälschte Papiere, organisierten den Widerstand oder verteilten Schriften. Dass auch Frauen Widerstand gegen den Nazi-Terror geleistet haben, ist zwar mittlerweile gut erforscht – aber allgemein wenig bekannt. Eine Ausstellung und ein Magazin sollen im 80. Jahr des Attentats vom 20. Juli 1944 dazu beitragen, Frauen, die mit Mut und Haltung, Entschlossenheit und Freundschaft der menschenverachtenden NS-Ideologie die Stirn geboten haben, bekannt(er) zu machen.

Die Ausstellung in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin ist wirklich sehenswert. Noch bis zum 3. November 2024 werden dort prominente und weniger bekannte Frauen aus allen sozialen Schichten und politischen Lagern porträtiert und die Vielschichtigkeit des Widerstands sowie die Bedeutung dieser Geschichte für uns heute verdeutlicht.

Das Magazin nimmt über die Frauen im NS-Widerstand auch heutige Kämpferinnen für die Menschlichkeit in den Blick. Über die großen Widerstände und Risiken, mit denen Menschenrechtsverteidiger*innen dieser Tage konfrontiert sind, habe ich in einem Interview für dieses Magazin gesprochen.

Mit Fingerabdrücken auf der Suche nach Wahrheit

Maximilian Murck arbeitet für den Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) und koordiniert und leitet das Programm „Human Identification in Mexico“, das die mexikanische Regierung bei der Identifizierung unbekannter Verstorbener technisch unterstützt und das von Deutschland und auch Norwegen finanziert wird. Ende Juni hatte ich Gelegenheit, mit ihm persönlich über seine Arbeit zu sprechen.

Er berichtete mir, dass es derzeit in Mexiko mehr als 110.000 vermisste Personen gibt, während sich gleichzeitig laut Zivilgesellschaft 52.000 bisher nicht identifizierte sterbliche Überreste in rechtsmedizinischen Instituten und auf Friedhöfen in Mexiko befinden. Es sei anzunehmen, dass sich unter diesen nicht identifizierten Personen zahlreiche Verschwundene befänden. Ausbleibende Identifizierungen führen einerseits zu immer größeren Engpässen in den rechtsmedizinischen Instituten, andererseits erhalten Angehörige und Suchende keine Gewissheit über den Verbleib ihrer Verwandten. Dieses tägliche Hoffen und Nicht-Trauern-Können ist für die Angehörigen von Verschwundenen extrem belastend.

Die Aufgabe der mexikanischen Regierung ist es, den suchenden Familien, insbesondere den suchenden Müttern, Gewissheit zu verschaffen und ihre Angehörigen nach Hause zu bringen. Trotz erkennbarer Fortschritte in den letzten Jahren fehlt es aber vor allem an einem bundesweit einheitlichen Abgleich von Daten von Lebenden (antemortem) mit Daten von Verstorbenen (postmortem).

Der UN-Ausschuss gegen das Verschwindenlassen (CED) hatte nach einem Besuch Mexikos im November 2021 spezifische Empfehlungen veröffentlicht, nicht nur zum Thema menschliche Identifizierung und forensische Krise, sondern auch zur Suche nach lebenden Personen. Herr Murck betonte, dass eine der Kernempfehlungen darin bestehe, Fingerabdrücke unbekannter Verstorbener mit dem nationalen Wählerregister (INE) abzugleichen. Dieses Register enthält die Fingerabdrücke von mehr als 98 Millionen Mexikaner*innen. Auch Interpol empfiehlt, in Ländern mit einem Kontext des Verschwindenlassens verstärkt Fingerabdrücke abzugleichen.

In den letzten Monaten habe das von ihm geleitete Programm in enger Zusammenarbeit mit der mexikanischen Regierung die Fingerabdrücke von mehr als 6.000 bisher unbekannten Verstorbenen digitalisiert, was im Ergebnis zu fast 3.000 bestätigten Identitäten geführt habe. Diese Toten hätten nun einen Namen, eine Sozialversicherungsnummer und ein Geburtsdatum – wichtige Informationen, die dazu beitragen, ihre Familien zu finden und die Leichen ihren Angehörigen würdevoll zu übergeben. Herr Murck berichtete mir, dass kürzlich insgesamt 300 mobile Fingerabdruck-Scanner an alle 32 Staatsanwaltschaften und auch an 32 lokale Suchkommissionen gespendet worden seien. Diese Scanner und ihre Software sind gemeinsam mit dem Forensischen Institut von Mexiko-Stadt und dem rechtsmedizinischen Institut der Universität Hamburg entwickelt worden und ermöglichen es, Fingerabdrücke von kürzlich Verstorbenen zu nehmen und diese mit dem nationalen Wählerregister abzugleichen.

Wir sprachen auch über die Bedeutung der Einbeziehung der Zivilgesellschaft und der Familien in diese Prozesse. Herr Murck erzählte mir von seinen Treffen mit den suchenden Müttern. Die erlebten Erfahrungen, die Trauer und die Verzweiflung der Suchenden seien unfassbar. Durch das Programm des UNFPA könne man aber zumindest einigen Familien Gewissheit über den Verbleib ihrer Angehörigen verschaffen und darüber hinaus zeigen, dass nunmehr effektiver an der Identifizierung gearbeitet werde. Jeder Mensch hat das Recht auf Identität, sei es lebend oder tot. Diese Arbeit im Bereich Identifizierung von unbekannt Verstorbenen ist von großer Bedeutung im Kontext des gewaltsamen Verschwindens, nicht zuletzt auch für strafrechtliche Ermittlungen.

Für weitere Information steht Maximilian Murck per Mail zur Verfügung: murck@unfpa.org

Er hat die Fotos für diesen Beitrag zur Verfügung gestellt.

Weltkongress gegen das Verschwindenlassen

Am 15. und 16. Januar 2025 wird in Genf der World Congress on Enforced Disappearances stattfinden. Vertreter*innen von Zivilgesellschaft, Familien und Opferverbänden, von Staaten und UN Institutionen werden diskutieren, mit welchen Herausforderungen diejenigen konfrontiert sind, die sich gegen das erzwungene Verschwindenlassen engagieren, wie mehr Ratifikationen und bessere Umsetzung der Konvention gegen das Verschwindenlassen erreicht werden können und wie Opfer zu ihrem Recht kommen. In den letzten Monaten haben intensive Konsultationen auf regionaler Ebene stattgefunden, um Themen und Anliegen von Stakeholdern bestmöglich in die Planungen einzubringen.

Auf der Webseite des World Congress gibt es mehr Infos und voraussichtlich ab Oktober auch das Programm und die Anmeldemodalitäten.

EBD im Gespräch mit der EU-Ministerin Serbiens

Es gab eine Menge zu diskutieren mit der Ministerin für europäische Integration der Republik Serbien Prof. Tanja Miščević, die am 4. Juni bei der EBD zu Gast war. In Bezug auf die EU-Beitrittsverhandlungen ging es u.a. um die wirtschaftliche Integration mit so konkreten Dingen wie dem Ausbau der Eisenbahnverbindungen oder die die Einführung des SEPA-Systems. Schwierige Gesprächsthemen waren die Situation der Rechtsstaatlichkeit, der Meinungsfreiheit, der freien und fairen Durchführung von Wahlen oder die Behandlung von Minderheiten in Serbien. Auch der weiter schwelende Konflikt mit dem Kosovo wurde kritisch diskutiert. Die EU ihrerseits hat leider die Beitrittsgespräche mit den Ländern des westlichen Balkans (zu) lange vernachlässigt und damit wachsende Enttäuschungen über unklare Perspektiven hervorgerufen.

Für mich war das Treffen nicht nur aus der europapolitischen Perspektive interessant. Im September werden wir uns auch im UN-Ausschuss gegen das Verschwindenlassens mit Serbien befassen, wofür ich als Berichterstatterin besonders verantwortlich bin. Auch hier wird es sicher einige kritische Aspekte zu besprechen geben. Wichtig ist aber in diesen beiden Kontexten, dass man im Gespräch ist und bleibt und gemeinsam an Verbesserungen arbeitet.